「14日ルール」緩和の論点と影響

2021年5月末、幹細胞研究の学術団体として影響力のある国際幹細胞学会(以下、ISSCR)が5年ぶりにガイドラインを改訂しました。この改訂で、ヒト胚の受精後14日以降の体外培養(「14日ルール」)が禁止項目から除外されたことが議論を呼んでいます。

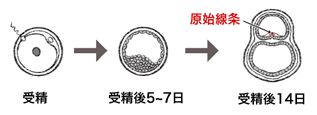

14日ルールとは、胚を受精後14日以降、または原始線条(*)の形成以降、培養してはならないというルールで、現在、日本を含め、ヒト胚研究を容認している多くの国が採用しています。

今回、議論を呼んでいる理由は、どのようにして、またなぜ14日ルールが設定されたのかを理解することで見えてきます。1980年代のイギリスで、ヒト胚の研究利用の是非をめぐって国を挙げた議論が起こりました。科学の進展を支持する賛成派と、胚の保護を支持する反対派の意見が真っ向から対立したのです。このとき、政治的妥協として策定されたのが14日ルールです。受精後14日までの胚は双子になる可能性があり、一人の人間としてのアイデンティティを持っていない、つまり胚の研究利用が特定の個人に危害を加えることにならないと考えられたこと、またこの時期までの胚は苦痛を感じる感覚器官を持たないことを根拠に、受精後14日までのヒト胚研究は容認されたのです。

*原始線条: 胚の発生初期において臓器分化を開始する直前に形成される線条のこと。

科学の信頼性、守議論を

それでは、なぜISSCRは14日ルールを禁止項目から外す判断を下したのでしょうか。その理由としては、1980年代には技術的に不可能だった胚の長期培養が可能になったことで、受精後14日以降に起こる人の生命現象をより深く理解したり、発生の初期に生じる病気(例:不妊症)の原因を解明したりできると期待されていること。また近年、(精子と卵子を受精させなくても)ヒト多能性幹細胞から胚のようなものが作製できるようになり、そもそも受精後14日という日数が意味を持たなくなっていることが挙げられます。ISSCRも、14日ルールが科学に対する社会の信頼につながっていたことを認識したうえで、もしこのルールを緩和するのであれば、各国が社会でこの問題を議論する必要があるとしています。

日本も2004年に、受精後14日までのヒト胚を「人の生命の萌芽」と位置づけ、ヒト胚研究を例外的に容認するルールを作りました。受精後14日以降の胚を「人の生命」と見なす日本が、科学的意義があるからといって14日ルールを緩和する可能性は低いと思いますが、万が一、このルールを見直す場合には十分な議論が必要になるでしょう。誰もが納得する答えがないからこそ、議論を尽くし結論を導くことこそが、科学に対する社会の信頼を得ることにつながるのです。

(文· 澤井 努 高等研究院ヒト生物学高等研究拠点 (ASHBi) 特定助教 / 上廣倫理研究部門受入教員 )